El sistema económico pretende vender una solución a la medida de sus intereses: energías renovables, gas de fracking, autos eléctricos, desarrollo sostenible: la cara fresca de un extractivismo idéntico. La economía crece si se le proporciona energía constante de alta densidad, lo que no sería posible con paneles solares o aerogeneradores que dependen de condiciones externas, de días soleados, de condiciones de viento, de flujos… Es allí donde las fósiles se hacen irreemplazables: condensan una gran cantidad de energía que depende sólo de tenerlas o no. Pensemos, por ejemplo, en el esfuerzo físico que tendríamos que hacer para empujar, junto con otras personas, un carro de dos toneladas que se quedó sin combustible.

Las fábricas de paneles solares y aerogeneradores, y sus procesos de instalación, funcionan con maquinaria que quema combustibles fósiles. El 84 % de la energía primaria que consumimos en el mundo es fósil[ref]; la proporcionan el carbón —para la producción de acero y cemento o la generación de electricidad— y el petróleo —para mover buques, automóviles y tractores—, en funciones que no pueden ser reemplazadas por energías renovables. La transición alemana (Energiewende) básicamente sustituye la energía nuclear sin disminuir el consumo de fósiles, lo que mantiene sus emisiones estables desde 2009[ref]. En el caso del automóvil eléctrico particular, convertir a electricidad carros y camionetas sólo en el Reino Unido requeriría la mitad de la producción mundial de cobre[ref], sin mencionar el litio o el cobalto, extraídos de nuevos territorios de sacrificio para la gran minería.

Desde 1840 se ha perdido el 32 % de los bosques, el 85 % de los humedales y el 50 % de los arrecifes de coral[ref]. El calor que producen nuestras actividades diarias es equivalente al que liberaría la explosión de cuatro bombas atómicas cada segundo[ref]. La concentración de dióxido de carbono es la más alta de los últimos quince millones de años[ref]. Nuestras acciones están activando dinámicas de no retorno, en ecosistemas que alcanzarán el umbral del colapso arrastrando consigo muchos más. Con la pérdida de hielo en Groenlandia, la radiación del Sol no podrá reflejarse y calentará aún más el mar; selvas y bosques arderán con más frecuencia, los patrones de lluvia cambiarán[ref].

La compleja red de relaciones ecológicas que sostiene la vida como la conocemos, resultado de miles de millones de años de evolución, confluye en el Holoceno y su temperatura estable, esos últimos doce mil años en los que nuestros antepasados encontraron las condiciones ideales para habitar y extenderse por la tierra de la abundancia. Sin embargo, este delicado equilibrio se rompe a partir de la Revolución Industrial: en poco más de 200 años la temperatura media ha aumentado 1,2 grados centígrados[ref], por un modelo económico dependiente de cantidades insostenibles de energía y materiales.

Sólo veinte compañías extractoras de energías fósiles son responsables del 35 % de las emisiones causantes del calentamiento desde 1965, y sus planes a futuro son los de continuar intensificando su explotación, aunque sepan, por las cifras de las reservas que tenían en 2012, que el 82 % de las de carbón, el 33 % de las de petróleo y el 49 % de las de gas deben dejarse enterradas bajo tierra[ref] para no superar los 2 grados centígrados de temperatura media global. Sobrepasar este umbral desataría dinámicas destructivas imposibles de detener.

Una grieta separa el mundo que colapsa de aquel en el que la vida es posible. Lo grande de lo pequeño. Como las plantas que germinan en las fracturas del concreto, en los márgenes del sistema siempre han coexistido otras formas de estar, alejadas de la lógica de la dominación de la naturaleza y que se entienden como parte de ella. Aunque la idea del desarrollo a partir del crecimiento económico nos parezca ubicua, hay ejemplos en todo el mundo de personas y organizaciones que ponen en práctica proyectos de economías comunitarias: movimientos a favor de la renta básica universal, bancas éticas, ciudades en transición…[ref]

En tiempos de crisis, la esperanza habita en el hacer en comunidad, en la fuerza de las mujeres y su lucha contra el patriarcado, con semillas milenarias que transforman cuerpos y territorios, como lo hace Asfumujer con el rescate de la agricultura tradicional del pueblo Pijao, en una zona donde avanza el desierto debido a la explotación petrolera y los monocultivos de arroz, sorgo y algodón[ref]. Se trata de acciones pequeñas, locales y concretas, por fuera de las estrategias globales de años de costosos diálogos climáticos. El cambio no nos lo traerá el mismo sistema causante de la crisis; es nuestra tarea conseguirlo, construirlo, entender sus múltiples dimensiones y avanzar hacia ellas. Transitar.

Entender que no es el planeta el que está en crisis: es el modo de habitar, el sistema político y económico que tiene en riesgo la vida humana y no humana. Apreciar la energía como un bien común y no una mercancía transable, producto de la relación íntima del Sol con los entornos ecológicos en los que fluye, tanto en su generación como en su uso. Concebir la energía como un elemento básico para la construcción de proyectos de vida regenerativos, que debe ser controlado por las mismas comunidades en sistemas descentralizados de producción y a través de proyectos comunitarios que respeten los derechos de la naturaleza[ref]. Todo esto logra insinuarse en la grieta.

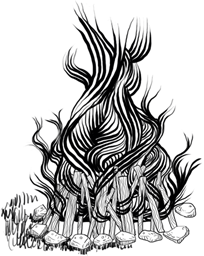

Las grandes fábricas fueron los centros que reemplazaron los hogares urbanos y rurales en la producción. En sus inicios, estuvieron alimentadas por la fuerza muscular de esclavos humanos y no humanos, que proporcionaron la potencia requerida para las diferentes labores y que, con el descubrimiento del carbón y el petróleo, fueron reemplazados paulatinamente por máquinas de vapor y motores de combustión[ref]. De esta manera, las fábricas de la Revolución Industrial utilizaron tanto la energía concentrada en los combustibles fósiles como la del trabajo coordinado, para dar un inmenso salto en productividad pero también en contaminación y afectaciones a la salud.

Las nuevas máquinas eran mayores consumidoras de energía en términos totales, puesto que se requería de grandes cantidades para su fabricación. Esta condición aumentó el consumo de materia y energía y sentó las bases de un sistema intensivo en la explotación de la naturaleza, con unos impactos mucho mayores a escalas regionales y globales. La Revolución Industrial afianzó la construcción de sociedades en las que la naturaleza perdió su valor sagrado para convertirse en objeto de dominación, apreciado en términos de sus posibilidades para generar ganancias y de sus “servicios” al mercado.

Hace 13.800 millones de años, todo el espacio y todo el tiempo estaban contenidos en un solo punto; también todas las vidas, las historias, las ideas, los días y las noches que han sido y que serán, lo que conocemos y lo que jamás imaginaremos. A 9.200 millones de años de esa gran explosión que dio origen al universo (conocida como el big bang), el estallido de una supernova hizo colisionar rocas y polvo cósmico para formar nuestro Sol, y luego este, con su fuerza gravitatoria, hizo fusionar más fragmentos siderales que tiempo después se hicieron planetas. A 150 millones de kilómetros, nació uno de ellos, el nuestro: la Tierra[ref].

Hace 4.000 millones de años apareció la vida en la Tierra, y mil millones de años después, las primeras células capaces de usar luz solar como fuente de energía[ref], que combinaban agua y dióxido de carbono para producir oxígeno. Esta relación microscópica de la vida con el Sol cambió por completo la atmósfera de la Tierra y permitió el surgimiento de todo tipo de formas especializadas en aprovechar dicha relación: desde el fitoplancton hasta los dinosaurios, y, mucho tiempo después, los chimpancés, de los que nos separamos hace ya trece millones de años.

El Sol es principio y fin de nuestros caminos, el hilo del tejido que sostiene la vida, el ímpetu de las aguas que ascienden al cielo, el susurro del viento que nos llega con las voces amadas. El Sol es la ceiba bruja y, al mismo tiempo, el gavilán posado en su rama. Los mayas cuentan que los jaguares de Cizin, dios del Inframundo, acabarán con todo lo existente y devorarán al Sol cuando muera el último de ellos[ref]. Así será en un tiempo lejano, en el que entenderemos la era de las energías fósiles como interpretaba Carl Sagan nuestro paso por el mundo: mariposas que vuelan durante un día pensando que lo harán para siempre[ref].

La mayor parte de los más de 300 mil años de historia de nuestra especie hemos vagabundeado entre plantas y árboles para encontrar nuestro alimento: el de nuestros cuerpos, el del espíritu. Nos hemos transformado junto con el mundo vegetal que proliferó gracias al influjo de los rayos del Sol, desde aquella lejana sabana africana de nuestro origen hasta los otros ecosistemas a los que migramos; en el camino, acumulamos un asombroso conocimiento de los ciclos naturales, de las maneras de hacernos al alimento y al resguardo, de la energía, la medicina, el arte…

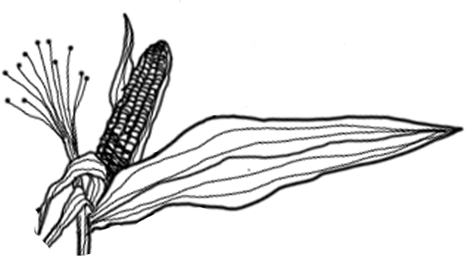

A partir de la intensidad de esa relación, hace cerca de doce mil años comenzamos a cruzar y a seleccionar las especies de las que se podía obtener mayor rendimiento: el maíz, la papa, el trigo, el arroz, y tantas otras que nos permitieron asentarnos en sociedades agrícolas[ref]. El mayor y más decisivo conocimiento construido por la humanidad está en la sensibilidad hacia el mundo vegetal; en el cúmulo de prácticas culturales, adaptadas incluso a lugares impensados, que nos unieron con una tierra cuya abundancia tomó miles de millones de años en formarse, en formarnos.

Habitaremos un planeta diferente a aquella tierra de la abundancia que hemos vulnerado. Nuestro camino se enfrenta hoy, y con mucha mayor intensidad en las próximas décadas, a territorios degradados, en un entorno de escasez energética. Esta condición sólo la podremos sortear en comunidad, con el conocimiento que la mayoría hemos perdido, el legado más importante de nuestros ancestros: el de los ciclos de la naturaleza, las semillas que se adaptan a cada condición, las especies pioneras que regeneran suelos, las prácticas agriculturales diversas que evolucionaron con diferentes comunidades durante miles de años para proporcionarnos el alimento.

Cuando los falsos remedios del sistema son la geoingeniería y la economía circular, desde los pueblos marginales, campesinos, negros e indígenas y muchas nuevas comunidades conscientes buscamos cómo reverdecer. Usamos la tecnología más sofisticada, que logra extraer el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera: la fotosíntesis en millones de formas, la biodiversidad que nos alimenta y que crece en los matorrales, en los montes, en las selvas. Así lo hace desde hace más de una década Asprocig al restituir kilómetros de bosque ribereño a partir de la reforestación de sus franjas con especies nativas, las siembras propias y el conocimiento ancestral de sus antepasados Zenú[ref].

Nos lo proponía ya hace años el maestro Mario Mejía: volver la mirada al pasado para construir el futuro:

En el siglo xxi podría acentuarse realizar sueños como el de Taniguchi: si estás en paz con todos los seres del cielo y de la tierra, todo será tu amigo, y nada podrá hacerte daño. El sueño de Pannikar, hacer unidad entre ecología y espiritualidad, rescatar el sentido femenino de la vida. El sueño oriental de equilibrios Yin-Yang, que en agricultura Callahan interpreta como equilibrio día y paramagnético. El sueño de Schumacher de economía budista (no nacimos para el consumo), tecnologías blandas, Sermón de la Montaña. El sueño de Roger y de Fukuoka de humildad ante la madre mediante agriculturas naturales[ref].

La dominación se ejerció primordialmente desde la masculinidad, cuando la individualidad prevaleció sobre el cuidado colectivo, contrario a lo que sucedía en las sociedades forrajeras. Así, los hombres se ocuparon de la guerra, la acumulación, el comercio, y cada vez menos de las labores que sostenían la vida, destinadas a mujeres y esclavos. Estas estructuras dominantes fueron conformando a los sujetos políticos que determinarían el devenir histórico, el avance y el progreso, legitimados por ellos mismos para decidir y actuar en favor de sus propios intereses, bajo regímenes jurídicos y construcciones morales que justificaban su dominio sobre la naturaleza, las mujeres y otros pueblos humanos y no humanos.

Así como son unas pequeñas élites masculinas las que acumulan la mayor parte de las riquezas, son también las mayores responsables de las afectaciones a la trama de la vida en la Tierra, considerando la escasa participación femenina y de otras identidades no masculinas en la maquinaria de destrucción capitalista. Bajo una mentalidad individualista fuertemente basada en la competencia por la acumulación de bienes, prestigio y otras formas de poder, estas élites crearon valores culturales y económicos desligados de la dependencia que tenemos de las labores de cuidado de nuestros cuerpos y de la naturaleza[ref]. Estas tareas continuaron siendo ejercidas por mujeres y otros géneros, en el ámbito doméstico y en condiciones de desventaja: sin remuneración, sin acceso al sistema educativo y sin participación política. A escala mundial, por ejemplo, las mujeres hacen el 65 % del trabajo por el 10 % de los salarios[ref].

El esquema de pensamiento ligado al sistema económico construye, entonces, una ficción binaria, en la que los valores masculinos se relacionan con la ciencia, la cultura y la exposición pública, en oposición a los femeninos, relativos al cuerpo, la emoción, la naturaleza y lo doméstico. Esta masculinidad ha sido el motor de los relatos del crecimiento, que además no incluyen las labores del cuidado en sus balances: el valor por dichas labores es incluso superior al valor agregado bruto de las actividades económicas más relevantes de la economía colombiana (minería y extracción de hidrocarburos); a precios de 2017, correspondía al 20 % del producto interno bruto (pib)[ref].

Cuando se nos agota la batería del celular, lo conectamos al tomacorriente más cercano para cargarla de nuevo. Al abrir la puerta de la nevera, encontramos un delicioso jugo frío en el día más caluroso. Tenemos a nuestra disposición series de Netflix para maratones interminables. Saciamos el hambre en la tienda de la esquina, con paquetes de papas y barras de chocolate. Tecleamos un emoticón de un corazón en WhatsApp y al enviarlo provocamos, en menos de un segundo, una sonrisa en otro continente. En nuestra cotidianidad consumimos treinta veces más energía que antes de la Revolución Industrial, cuando la población era siete veces menor a la actual[ref].

La vida moderna reposa sobre un entramado energético que depende de relaciones naturales e industriales tan complejas en el espacio y el tiempo que se vuelven invisibles. Desconocemos que se inundan miles de hectáreas y se transforman montañas en gigantescos hoyos para hacer funcionar las centrales que proveen la electricidad de casas, refrigeradores, antenas celulares y servidores. En nuestra vida diaria pasan desapercibidas las ciénagas envenenadas, los indígenas desplazados y el aumento de la temperatura del planeta, causados por la explotación del petróleo y el gas necesarios para mantener a tope las estaciones de combustible y llenar los tanques de los buques y camiones que reparten nuestras mercancías. Nuestra propia destrucción es el precio que pagamos por aquello que nos venden como felicidad.

Cuando nuestros antepasados descubrieron en la agricultura una posibilidad de acumular energía en forma de alimento, paulatinamente dejaron de ser nómadas, se asentaron en algunas regiones e idearon la propiedad privada. Surgió así una nueva forma de relacionamiento: la dominación, que trajo consigo las guerras y el sometimiento de otros para hacerse a su fuerza, sus tierras, sus conocimientos, e incluso la capacidad reproductiva de sus mujeres. Con esta nueva fuerza de trabajo, las élites, masculinas en su mayoría, lograron mayor especialización, y así sofisticaron sus aparatos de guerra: carretas, monta de caballos, metalurgia para la fabricación de armas.

Mediante la invasión y la conquista se lograba, de manera acelerada, la acumulación de tierras y de fuerza de trabajo esclava; en una palabra: de energía. Estas nuevas formas de relacionarse necesitaban de complejas jerarquías que permitieran administrar el imperio desde las centralidades, lo que dio origen, a su vez, a diferentes niveles de poder que llevaron a desigualdades entre pueblos, géneros, colores y clases[ref]. Bajo concepciones de este tipo, con el sudor y la sangre de animales humanos y no humanos esclavizados se lograron construir estructuras tan fastuosas como la Gran Muralla china y las pirámides de Egipto y México, y hoy se elaboran bienes de consumo global en maquilas que explotan el trabajo de mujeres, niñas y niños.

Pensemos en la energía como los apetitosos mangos que cuelgan del árbol. Al principio tomaremos los que están en el suelo, al alcance de nuestras manos; no tendremos que hacer un gran esfuerzo. A medida que nos los comamos, trataremos de acceder a otros más lejanos; deberemos escalar el árbol provistos de alguna herramienta, o quizás pedir ayuda a alguien, con quien, además, tendremos que repartir nuestros mangos. Al final, sólo quedarán mangos en la parte alta, en las ramas más endebles, donde es más probable un accidente o caer desde lo alto. ¿Valdrá la pena el riesgo?

La pócima mágica escasea: consumimos los depósitos de carbón y petróleo relativamente accesibles, y para llegar a los difíciles necesitamos aún más hidrocarburos, correr mayores riesgos[ref]. Nos cuesta energía conseguir energía, y en el camino nos va quedando disponible mucha menos[ref]. Estamos en el acantilado y recorremos un peligroso camino hacia el abismo: el crecimiento económico impone una extracción que va en aumento, ya sea mediante fracking, de arenas bituminosas o en yacimientos en aguas ultraprofundas: más energía y materiales destinados a su extracción, mayores emisiones, muchos más peligros ambientales. Caminamos por la rama frágil, esa que ya cruje y pronto nos dejará caer.

Gracias a la energía del Sol que entra en la Tierra, crecen los frutos, se renueva la vida, se activan los ciclos: el agua se evapora en las tierras bajas para ascender y convertirse en nubes, que chocan con las cordilleras de las tierras altas para volverse lluvia y hacer que ríos y quebradas fluyan, y muevan, a su paso, artilugios mecánicos: norias, embarcaciones, arietes… Por las diferencias de temperatura, el aire se mueve para volverse viento que dispersa semillas, impulsa velas y hace funcionar las hélices modernas que generan electricidad. Vegetales y animales morimos después de transformar una buena cantidad de energía solar, para volvernos carbono y comenzar de nuevo el ciclo.

Los rayos del Sol son energía, un término tan común como inasible, que entendemos más por lo que hace que por lo que es: la capacidad para realizar un trabajo. La energía está en los alimentos provenientes de la fotosíntesis, que nuestros cuerpos transforman en fuerza para llevar a cabo tareas (energía interna o endosomática). Y está aquella del entorno, también de origen solar: el trabajo de otros animales humanos o no humanos; o la madera, el carbón, el petróleo y el gas para hacer fuego, que usamos en un principio para cocer nuestros alimentos, y hoy, para mover las grandes máquinas de las que dependemos (energía externa o exosomática)[ref]. Pero gran parte de esa energía no logra convertirse en trabajo, sólo en calor que abandona su estado inicial y que no podremos volver a aprovechar[ref].

La economía gobierna las sociedades actuales, se impone incluso sobre la conservación de la vida. Su mantenimiento implica que la mayor parte de la población trabaje con el fin de recibir dinero para efectuar transacciones de compra y venta de bienes y servicios en el mercado. Se invierte tiempo, que, dicen, es dinero. Dedicamos nuestra vida a la acumulación de papeles hechos de celulosa (hoy números en los portales bancarios) que tienen valor a partir de un acuerdo social.

El principal indicador de bienestar es el crecimiento del pib, que debe ser infinito, lo que significaría contar con una cantidad infinita de energía y materiales. Contraria a la abstracción económica, la Tierra alberga una cantidad limitada de materiales, además de condiciones restringidas para procesar los desechos. La idea del crecimiento sobrepasa los límites que nos impone la naturaleza, y es la causa directa del colapso ecológico actual.

El mismo capitalismo fosilista pretende pintar de verde su discurso para dejar intacto su modelo de apropiación e intensificación de la desigualdad: desarrollo sostenible, economía circular, crecimiento verde… Estas propuestas pasan por alto la física que relaciona directamente el crecimiento con el aumento del consumo de energía fósil, las emisiones y la desigualdad. Mientras que no hay evidencia alguna de la posibilidad de desligar el crecimiento del pib del mayor consumo de fósiles[ref], sí es clara la acumulación de riqueza y su relación con la crisis: el 1 % más rico de la humanidad —alrededor de 63 millones de personas— fue responsable del 52 % de las emisiones acumuladas en la atmósfera entre 1990 y 2015[ref].

Hay territorios, comunidades, personas y valores de los que el sistema económico propone prescindir en su búsqueda de crecimiento: periferias desechables que se escogen incluso a partir de nociones de superioridad racial[ref]. El resultado son pueblos arrasados, comunidades desplazadas, paisajes esquilmados, montañas resquebrajadas, ríos anaranjados, suelos empobrecidos y envenenados, ciclos de agua alterados, noches sin silencio taladradas por la productividad, lenguas indígenas casi extintas, líderes asesinados… Con un criterio que privilegia “el bienestar de la nación”, y en realidad defiende la generación de riqueza para unos cuantos, se otorgan licencias jurídicas, sociales y políticas para la devastación.

La región del Magdalena Medio colombiano era uno de los valles interandinos más biodiversos del país, con una notable concentración de ecosistemas de ciénaga que hoy se encuentran contaminados casi en su totalidad. En la región se explotan hidrocarburos desde 1918, condición que, en lugar de generar el prometido “desarrollo”, ha acentuado la desigualdad y la pobreza, sometiendo a sus poblaciones empobrecidas a la violencia como vía para afianzar el proyecto económico petrolero[ref]. Barrancabermeja, el principal municipio de la región, perdió casi el 70 % de su selva debido a la perforación de más de cinco mil pozos de exploración y producción de petróleo[ref]. Y como si lo anterior no fuera suficiente, ahora se pretende intensificar el modelo extractivo mediante el fracking.

La transformación tendrá que darse en el ámbito sociocultural, y no en el tecnológico, como nos hace creer la institucionalidad, lo que implicará llevar nuestra imaginación hasta el límite para crear otros mundos. Deberemos repensar todos los aspectos materiales de nuestra existencia y transformar profundamente nuestro interior, nuestros esquemas de valores, de deseo y de satisfacción. Necesitaremos una ética radicalmente distinta a la construida para justificar el funcionamiento actual del mundo, y entender que la realidad de la crisis no reconoce líneas divisorias entre países, ni etnias ni religiones. Necesitaremos sabiduría para generar la bondad amorosa[ref].

Las culturas ancestrales estarán en el centro de esta transformación: sus maneras de interactuar con la naturaleza y de entenderse como parte de ella desde sus construcciones espirituales. De ellas aprenderemos la importancia del pensamiento: el trabajo de la mente y el corazón para agudizar la sensibilidad frente a la existencia y desplegar la imaginación que nos brindará las soluciones. El retorno a los oficios nos pondrá de nuevo en relación con nuestros cuerpos, será la meditación que les abrirá camino a economías colaborativas basadas en la cercanía y la austeridad, a formas de organización justas y solidarias de costos energéticos acotados.

No fue sólo el encuentro con la abundante energía concentrada en los combustibles fósiles lo que dio paso a una revolución: era necesario tener la capacidad tecnológica para usarla. Este tipo de desarrollos, desde la rueda hasta los motores y las turbinas, son fruto del conocimiento acumulado y han sido fundamentales para la construcción de nuestro modo de vida actual. Los deslumbrantes avances científicos que presenciamos, junto con las promesas tecnológicas del futuro, se constituyeron en una nueva fe; nos sentimos ajenos a los ciclos terrestres, indestructibles.

La tecnolatría contiene el mito del progreso y el crecimiento, que se manifiesta en una nueva forma de afrontar los problemas. Antes que utilizar el sentido común y enfrentar la crisis reduciendo el uso desmesurado de energías fósiles, preferimos fantasear con que la tecnología sabrá resolver cualquier problema para mantenernos en las mismas condiciones. No consideramos que estas tecnologías también devoran combustibles fósiles, minerales y territorios.

El nuevo avance con el que prometen salvarnos tiene hoy el nombre de geoingeniería: la manipulación a gran escala de los ciclos naturales con el fin de extraer el exceso de gases de invernadero de la atmósfera[ref]. Las mismas petroleras responsables de la crisis climática proponen, por ejemplo, usar fuentes fósiles para succionar gases de la atmósfera y enterrarlos en el subsuelo: toda una nueva línea de negocio. La tecnolatría nos permite albergar fe en este tipo de soluciones y dejar de lado la acción efectiva.

Dar espacio a la reparación, al cacharreo, al uso y reuso de los objetos y estructuras que hemos construido en nuestra fase de derroche, hace parte del camino a transitar, de una nueva percepción del mundo. El paradigma científico se ubica en el avance y no en el retroceso, valora la velocidad y no la lentitud, celebra la novedad, y para perdurar necesita de una gran cantidad de energía y materiales que dejarán de ser abundantes. Una sociedad austera, que tendrá que habitar entornos rurales, deberá relacionarse fundamentalmente con la energía solar y avanzar en la activación de un pensamiento adaptado a las nuevas condiciones.

Ser

Alrededor de los años cincuenta del siglo xx, el capitalismo amplió sus fronteras a partir del uso generalizado del petróleo en reemplazo del carbón. La máquina de consumo tomó una fuerza de dimensiones colosales y logró afianzar su dominación incluso en nuestro fuero más íntimo: el deseo. Las sociedades globales tendieron a ser idénticas, y nosotros, en poblaciones cada vez más numerosas, a soñar con vivir como en las películas de Hollywood: manejar grandes vehículos a toda velocidad por autopistas de seis carriles, tener casas en los suburbios con antejardines perfectamente podados, comer hamburguesas con papas fritas y Coca-Cola en platos desechables.

Estas dinámicas de consumo solamente son posibles a partir del uso de energías fósiles de bajo costo que generan impactos sin precedentes: en el siglo xx se consumió diez veces más energía que durante los mil años anteriores, y mucha más que en toda la historia de la humanidad. A partir de 1751 se ha liberado la misma cantidad de emisiones que en los periodos comprendidos entre ese año y 1967 (216 años), 1968 y 1990 (22 años), 1991 y 2006 (15 años) y 2007 y 2018 (11 años)[ref]. Las emisiones han crecido un 50 % desde 1997, precisamente el año en que se firmó el Protocolo de Kioto, primer tratado internacional que buscaba reducirlas[ref].

Entre 2000 y 2016 se produjeron más plásticos que en los cien años anteriores. Hoy, su masa dobla a la de todos los animales terrestres y marinos[ref], que se esfuman a una velocidad mayor a la de las cinco extinciones masivas que ha vivido la Tierra en su historia, entre ellas la que acabó con los dinosaurios: entre 1970 y 2010 desaparecieron el 39 % de las especies terrestres, el 76 % de las de agua dulce y el 39 % de las marinas[ref].

Así como multiplicó el consumo, la gran aceleración aumentó los impactos ambientales de manera exponencial. La ruptura del capitalismo fosilista con los límites biofísicos del planeta, con la vida misma, nos conduce por el camino de la autodestrucción.

Las grandes metrópolis son la centralidad devoradora que depende de vastos territorios “periféricos”, cada vez más alejados, para sobrevivir; las energías fósiles transportan los alimentos, el agua, las materias primas y las personas que posibilitan su existencia. Gracias a la abundancia de hidrocarburos baratos, hoy incluso es posible habitar ciudades fastuosas, con todas las posibilidades de derroche, en la mitad del desierto. Sólo cien ciudades del mundo son responsables del 18 % de las emisiones[ref]. En 2013, en la mayoría de los países, las tres áreas urbanas más grandes generaron más del 25 % de las emisiones nacionales[ref]. El 75 % del petróleo del mundo se consume en las ciudades[ref].

El dios humeante de las urbes modernas es el automóvil particular, ícono del capitalismo fosilista, representación de la velocidad, la movilidad y, sobre todo, la autonomía. Esta realidad se manifiesta claramente en cifras: se desplazan, en promedio, 1,5 personas por vehículo, desaprovechando el 90 % de la energía; en las ciudades modernas, se destina más del 50 % del espacio público para su circulación y parqueo[ref]; además, es una gran carga para la salud pública: cada día, casi 3.700 personas mueren en el mundo en choques que involucran automóviles y motocicletas[ref], y en 2016 la contaminación del aire causó 4,2 millones de muertes prematuras[ref].

Con la fotosíntesis, la energía solar se transformó en una enorme masa verde: en el 80 % de la vida de la Tierra[ref], en la cadena de alimento de los músculos de animales humanos y no humanos que fueron capaces de construir hogares, panales, hormigueros, carabelas, ciudades, catedrales, imperios… Durante la mayor parte de nuestra vida como especie, la energía de la que disponíamos estuvo limitada a la que obteníamos de selvas, mares y cultivos. Sin embargo, todo cambió alrededor del siglo xviii, con el hallazgo del carbón y el petróleo, la pócima mágica que multiplicó nuestras capacidades, fabricada por la fotosíntesis de millones de años y transformada por la alquimia de las profundidades.

Para aumentar nuestra buena suerte, encontramos este prodigio energético en concentraciones altísimas: una tonelada de carbón contiene la energía presente en media hectárea de selva[ref]; un galón de gasolina equivale a 98 toneladas de material vegetal[ref], es decir, a las plantas y raíces que crecerían en dieciséis hectáreas. La pócima mágica nos entregó poderes reservados a los dioses, como volar tan alto para incluso salir del planeta. Con el paso del tiempo debimos comenzar a excavar cada vez más profundo, en busca del confort al que somos adictos. Las energías fósiles permitieron que dejáramos de depender de los ciclos de la naturaleza presente para construir nuestro futuro a partir de soles de otros tiempos.

Desde hace ya varias décadas, diversas organizaciones sociales y ambientales de todo el mundo denuncian la destrucción de las condiciones ecológicas que sostienen la vida, en nombre de un crecimiento económico que nos quiere imponer la muerte. Desde la sensibilidad del contacto con la tierra, las propuestas de los pueblos son claras, contundentes y efectivas: luchas por dejar las energías fósiles enterradas en el subsuelo, enfoques culturales regenerativos que se oponen al extractivismo, agriculturas campesinas para enfriar el planeta, perspectivas donde la energía se entiende como un bien común al servicio de la construcción de proyectos de vida…[ref]

Rebelarse contra la destrucción ha sido una constante, pero ahora, ante la urgencia de actuar, debe ser una opción masiva. Oponerse al fracking, a la minería industrial, a las grandes hidroeléctricas, a la deforestación, a la ampliación de la frontera agrícola… es luchar por los bienes comunes, por la vida colectiva. Así mismo, debemos sostener estas disputas contra las causas reales de la devastación, que contrastan con los espacios políticos globales de discusión sobre el clima, tomados por los intereses económicos de los mismos causantes del daño. Rebelarnos o extinguirnos.

La Tierra es el sistema complejo que nos provee, a nosotros y al resto de los seres con los que habitamos. Somos ecodependientes e interdependientes, vivimos en un planeta con límites biofísicos, tenemos cuerpos vulnerables. Dependemos de la naturaleza para obtener lo que necesitamos para vivir: agua, alimento, cobijo, energía, minerales… (ecodependencia). Nuestra vida es frágil, desde el nacimiento hasta la vejez depende de otros, del tiempo y la energía que nos dedican, tanto para el cuidado físico como para el emocional (interdependencia)[ref], un trabajo asumido casi siempre por las mujeres, y que no hace parte de los balances económicos.

Reconocernos como dependientes de la naturaleza, como seres débiles que necesitan de los otros, nos lleva a buscar la fuerza de las sinergias naturales, de la minga, del convite, del brazo cambiado, de las energías y acueductos comunitarios: caminos de cambio que prevalecen sobre la individualidad. Asumir nuestra vulnerabilidad nos lleva a comprender la esencia interdependiente, la necesidad de colaboración, la importancia de los vínculos que deben llevarnos de vuelta a abrazar lo colectivo y, necesariamente, a una idea de redistribución de lo común, de los recursos limitados, opuesta a la lógica de la acumulación.

La selección de especies vegetales específicas, el encauzamiento de ríos y quebradas, la aceleración de los ciclos de nutrientes y la utilización de herramientas son algunos de los elementos que confluyeron para desatar la primera revolución: la agricultura, con la cual generamos alimentos para más animales humanos y no humanos, es decir, excedentes energéticos.

Este superávit cambió de manera drástica con la aparición del modelo actual de agricultura industrial, que reemplazó con ingentes cantidades de combustibles fósiles la mano de obra; la energía necesaria para la preparación de la tierra, el riego, la fertilización, la recolección y el transporte dejó de ser muscular. Hoy se emplean entre diez y quince calorías de energía para producir una caloría de energía en forma del alimento homogenizado por el mercado[ref].

De las seis mil especies conocidas que podemos consumir, tan sólo nueve representan el 66 % del total de la producción agrícola[ref]. El sistema agroindustrial es responsable del 80 % de la deforestación global y del 70 % del uso de agua dulce, y ocupa alrededor del 33 % de la superficie terrestre[ref].

El alimento, cuyo propósito primordial es darnos nutrición y salud, se convirtió en mercancía, y, además, en un gran problema sanitario: casi mil millones de personas sufren de hambre y malnutrición, dos mil millones, de afecciones como obesidad y diabetes, y una cantidad superior, de enfermedades como el cáncer, causadas por los tóxicos usados en la producción agroindustrial[ref].

Dar espacio a la reparación, al cacharreo, al uso y reuso de los objetos y

La abundancia de energías fósiles baratas nos ha permitido construir nuestra cotidianidad sobre cadenas de desperdicio. El mundo consume siete mil años de fotosíntesis milenaria acumulados en energía fósil en sólo un día[ref]; de la total extraída en 2012, el 48 % se perdió durante su transformación en gasolina y electricidad[ref]. Uno de los mayores consumos eléctricos es el de la conexión a Internet, que hoy suponemos disponible todo el tiempo. La red usa el 10 % de la producción mundial de electricidad; la configuración de portales aumentó de tamaño un promedio de cuatro veces entre 2010 y 2018, y la de portales de celular diez veces en el mismo periodo[ref].

Derrochar nos hace consumir, y un mayor consumo aumenta el pib. Por eso, para que el acto de comprar se repita infinitamente, la sensación de felicidad que entrega un producto nuevo debe ser momentánea; así, muy pronto compraremos la nueva versión y desecharemos la anterior. Con el diseño incorporado de mecanismos para inutilizar los productos después de cortos periodos de tiempo (obsolescencia programada), desde las grandes corporaciones se estimula una práctica que afecta numerosos territorios de países empobrecidos: la contaminación química y de metales pesados. En 2019, por ejemplo, el mundo desechó cincuenta millones de toneladas de artículos electrónicos[ref], que implicaron procesos de producción con grandes demandas de energía fósil y, en consecuencia, millones de toneladas de emisiones asociadas a su construcción, ensamblaje y distribución.

Si el dominio masculino, que honra la competencia individualista para la acumulación de poder, bienes y prestigio, nos ha llevado al colapso que presenciamos hoy, será la matriarca quien nos guiará por el camino de salida. A pesar de la opresión y de la exclusión de espacios de poder y decisión, ella ha cuidado, en cada Sol y cada Luna, la vida colectiva, los bienes comunes y los vínculos entre seres humanos y no humanos. La matriarca honra los ciclos, conoce los secretos de las semillas y recuerda saberes ancestrales; cuida cuerpos, procesos y emociones; sabe reparar, sanar y equilibrar[ref].

En la sabiduría de privilegiar la vida con disfrute de su belleza y grandeza, y sólo en función suya tejer las culturas, las economías y las leyes, está el poder de regenerar nuestros territorios, cuerpos y relaciones. No es el Antropoceno, que alude a toda la humanidad, sino el Androceno, referido al hombre, lo que nos ha precipitado a la crisis. Planteamientos ecofeministas hoy fomentan la emancipación humana a través de economías solidarias regenerativas basadas en compartir, y anteponen los bienes comunes a la propiedad, el valor de uso al valor de cambio[ref], la colaboración a la competencia y la vida en todas sus expresiones al crecimiento.

Diversidad. Austeridad frente al crecimiento infinito. Justicia e igualdad para todas y todos. Si la creación de riqueza destruye el mundo, debemos enriquecernos espiritualmente. La transición es cultural; es, sobre todo, transformación del pensamiento. En el contexto del colapso debemos entendernos como una especie más de la Tierra; como seres que dependemos de la naturaleza y del cuidado colectivo y recíproco en todos nuestros aspectos. Nuestra vida en comunidad deberá tener como objetivo el reverdecimiento de nuestros entornos, la sanación de las rupturas a partir de una visión holística de las dimensiones ecológicas, económicas y sociales que nos albergan.

La crisis debe servir para construir sociedades igualitarias, emancipadas, justas y sustentables, que relocalicen la economía y la organización social, se entiendan con menos energía disponible y aprovechen la de origen solar con tecnologías sencillas y libres. La crisis actual la estamos enfrentando hace mucho y de maneras concretas: cuando practicamos las agriculturas ecológicas, cuando conservamos el monte sin necesidad de ponerle rejas, cuando cuidamos el agua sin represarla ni contaminarla, cuando nos hacemos custodios de semillas libres, cuando compostamos; cuando defendemos la pervivencia de los pueblos indígenas, negros y campesinos[ref]. El elíxir es la vida. La vida en el centro. La vida de los ciclos del Sol, el agua y los alimentos. Una vida que logre ser, ahora sí, leve y fugaz como el vuelo de las mariposas.

Tengamos esto en mente: el trabajo de un humano muy fuerte podría generar entre 75 y 100 vatios, la energía que consume una sola bombilla[ref]. Las energías fósiles son las que trabajan hoy por nosotros, a la manera en que, en la antigüedad, animales humanos y no humanos esclavizados se encargaban de hacerlo. Podríamos entender la mayor parte de los aspectos de la vida moderna como el producto del trabajo de esclavos, ahora energéticos, en alusión al número de personas que requeriríamos, en jornadas de tiempo completo, para empujar tractores y camionetas de lujo, elevar de la tierra el avión que nos llevará a la cumbre climática e, incluso, buscar más esclavos.

Un estadounidense promedio, por ejemplo, tendría a su servicio 150 esclavos energéticos al día, y un español, 45[ref], necesarios para hacer posible que una pera sembrada en Argentina viaje a Indonesia para ser convertida en jugo y embotellada, y luego cruce de nuevo el océano para ser consumida en California. Cuando Occidente se planteó abandonar la esclavitud como práctica social, las voces más notables de la época tuvieron dudas: sabían muy bien que abolirla implicaba abandonar sus estilos de vida confortables, renunciar a su poder. La magnitud de la crisis actual nos impone cuestionar nuestros privilegios, y para hacerlo, debemos conocer y comprender sus costos energéticos.

Dar espacio a la reparación, al cacharreo, al uso y reuso de los objetos y estructuras que hemos construido en nuestra fase de derroche, hace parte del camino a transitar, de una nueva percepción del mundo. El paradigma científico se ubica en el avance y no en el retroceso, valora la velocidad y no la lentitud, celebra la novedad, y para perdurar necesita de una gran cantidad de energía y materiales que dejarán de ser abundantes. Una sociedad austera, que tendrá que habitar entornos rurales, deberá relacionarse fundamentalmente con la energía solar y avanzar en la activación de un pensamiento adaptado a las nuevas condiciones.

Será imprescindible el desarrollo local de tecnologías duraderas, reparables, reproducibles, preferiblemente manuales, que logren incorporar parte del conocimiento acumulado y ajustarlo a las nuevas condiciones de escasez, propendiendo hacia la igualdad[ref]. La reconversión de artefactos y estructuras preexistentes será una condición necesaria para la adaptación. La energía captada por fuentes renovables y algunas tecnologías antiguas deberán ser utilizadas para labores específicas, orientadas hacia lo colectivo. En el centro del cambio estará la reformulación del conocimiento de la era fósil, para una realidad más cercana a las formas que han prevalecido la mayor parte de nuestra vida como especie con limitaciones energéticas.

Toca el mazo para barajar las cartas.

Revuelve las cartas proyectando en ellas tu propia energía. Cierra tus ojos e imagina un territorio que amas; puede ser aquel donde vives, al que quisieras regresar o el que te gustaría conocer. Observa la luz solar que hay en ese territorio; salúdala. Extrae tres cartas; destapa primero las dos que están en la base.

La carta del lado izquierdo representa una condición actual que te exige estar alerta, que te pide atención, algo que quizás hayas desatendido. La del lado derecho te muestra una situación de la que tienes algo nuevo que aprender.

Por último, destapa la carta de arriba, el tercer ojo, que te mostrará en qué situación aplicar lo que aprendiste.